«Wasserstoff vom Dach» soll die Energiewende bringen

Mit der kühnen Feststellung, dass die neusten Forschungsergebnisse im Bereich künstlicher Photosynthese die Energiewende bringen könnten, lud das Industrie- und Technozentrum Schaffhausen (its) zusammen mit Suisse Technology Partners vergangenen Mittwoch zu einer gemeinsamen Veranstaltung. Die steile These wurde dabei von Anselm Dreher, Forschender am renommierten Karlsruher Institut für Technologie (KIT), vertreten. Wir werfen mit ihm einen Blick in die Zukunft.

Herr Dreher, Sie erklären, dass die Zukunft nachhaltiger Energieproduktion vor einer bahnbrechenden Innovation steht. Sind das nicht etwas grosse Worte, die Sie da in den Mund nehmen?

Anselm Dreher: Ich bin überzeugt, dass das Potential der Technologie gross ist. Natürlich sind wir heute noch nicht an dem Punkt, an dem man die Photokatalyse wirtschaftlich grossflächig einsetzen kann. Aber die Forschungsarbeit, die derzeit geleistet wird, geht in die richtige Richtung, so dass in den nächsten Jahren sicher grosse Fortschritte zu erwarten sind.

Mit der Innovation wollen Sie die künstliche Photosynthese auf unsere Dächer bringen. Bitte erklären Sie uns den Prozess.

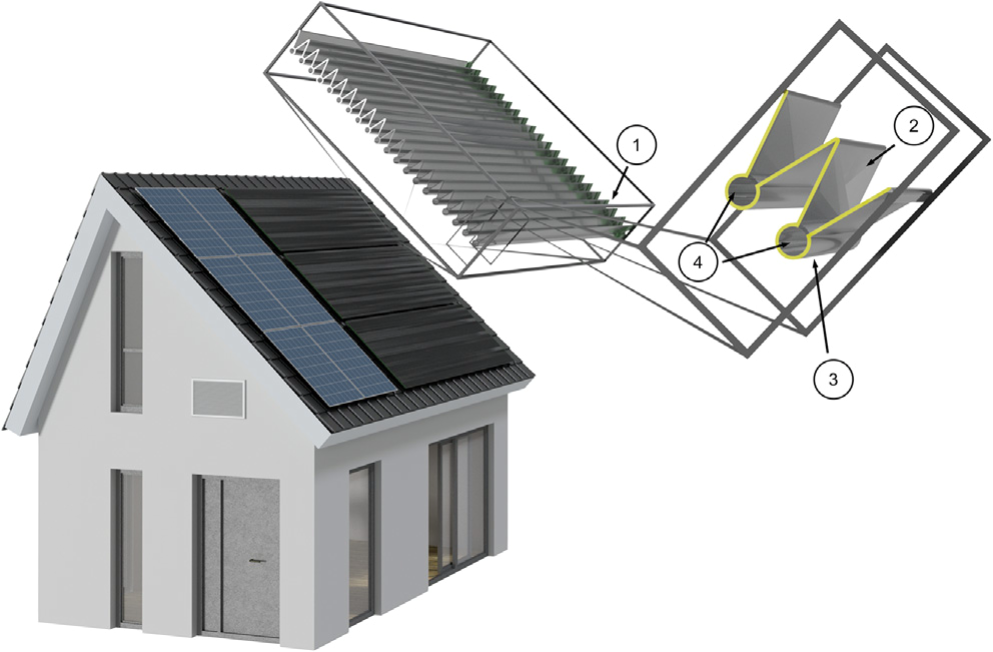

Dreher: In der Fachsprache wird die künstliche Photosynthese als Photokatalyse bezeichnet. In konventionellen Prozessen dient Wärme als treibende Kraft für chemische Reaktionen, wohingegen die Photokatalyse die direkte Nutzung von Sonnenlicht ermöglicht, beispielsweise zur Spaltung von Wasser zu Sauerstoff und Wasserstoff. Gegenwärtig geschieht dies mittels Elektrolyse, angetrieben von Elektrizität aus Solarzellen. Während die dafür nötigen Anlagen jedoch sehr teuer sind, werden diese beiden Prozessschritte im sogenannten Photoreaktor zusammengefasst.

… die Energieproduktion würde also billiger werden?

Dreher: Genau. Unser Ziel ist es, den Photoreaktor so zu entwickeln, dass er weiterhin effizient funktioniert, die Fertigungskosten jedoch reduziert werden können. Dadurch würde sich der Prozess hoffentlich weltweit schneller durchsetzen. Als zweiten Baustein für die Technologie muss dann noch der Photokatalysator entwickelt werden. Dies ist jedoch Aufgabe von Chemikern.

Wie steht es um die Sicherheit? Bei der Erwähnung von Wasserstoff, der ja in der Anlage entsteht, klingeln bei vielen die Alarmglocken…

Dreher: Es ist klar, dass die Sicherheit zu 100 Prozent gewährleistet sein muss. Beim Prozess entsteht eine entzündliche Mischung aus Gasen. Allerdings befinden sich nur kleine Mengen gleichzeitig im Reaktor. Wir sprechen von kleinen Gasblasen, die sich durchs Wasser bewegen. Falls es also doch zum Worst Case kommen sollte und sich das Ganze entzündet, ist die Auswirkung gering. Zu Forschungszwecken entzündeten japanische Forscher in einer Versuchsanlage die Gasmischung gar einmal bewusst. Resultat: Es passierte eigentlich gar nichts – nicht einmal die Anlage wurde beschädigt.

Was sind die Chancen der neuen Technologie?

Dreher: Es sind meines Erachtens drei Einsatzgebiete denkbar: Auf der grössten Skala sind Anlagen analog zu riesigen Solarparks vorstellbar, die zehntausende Tonnen Wasserstoff jährlich produzieren. Dafür würden sich Gebiete in Chile und in grossen Wüsten eignen. Die gewonnene Energie könnte dann mit grossen Tankern in der Welt verteilt werden. Ein mittelgrosses Einsatzgebiet wären energieintensive Industrien wie zum Beispiel Glashütten, die jährlich vielleicht hundert Tonnen Wasserstoff benötigen. Denn das Problem beim Wasserstoff ist, dass der Transport aufgrund seines grossen Volumens im LKW ineffizient ist. Daher würde es für energieintensive Industrien Sinn machen, auf einem Feld in der Nähe der Industrieanlage einen eigenen Wasserstoffpark zu errichten.

Und der dritte Einsatzbereich wären dann eben die Hausdächer?

Dreher: Genau. Dies wäre dann der denkbar kleinste Anwendungsbereich. Gemäss Berechnungen könnte ein 70 Quadratmeter grosses Hausdach, das mit Photoreaktoren bestückt ist, den Energiebedarf des Hauses decken. Und ein weiterer Vorteil im Vergleich zur Photovoltaik ist, dass man aufgrund der saisonalen Speichermöglichkeit damit auch gut über den Winter kommen kann.

Am Anlass in Neuhausen waren explizit Unternehmen eingeladen. Warum?

Dreher: Als Forschende an der Universität sind wir auf Partner aus der Industrie angewiesen, da wir nicht alle Fertigungsschritte alleine durchführen können. Das gilt für die Erstellung eines Prototypen und später auch für die grossflächige Produktion. Natürlich hoffen wir, in Neuhausen auf Interesse gestossen zu sein.